Dirty Loops 音乐会

去年 4 月的时候,Dirty Loops 乐团北美巡演来到了芝加哥。因为实在太喜欢他们了,在找不到人作伴的情况下,我还是一个人买了一张 VIP 票。说来惭愧,这是我第一次自己买票去看电声乐队的演出。虽然我整体上对电声乐队的音乐毫不反感,但是去听现场音乐会总感觉全是不良少年……(极品书呆子思维)

(演出在芝加哥很有爵士气氛的酒吧音乐厅 House of Blues)

(演出在芝加哥很有爵士气氛的酒吧音乐厅 House of Blues)

去听现场电声音乐会,一定要记得戴音乐会耳塞!一定要记得戴音乐会耳塞!一定要记得戴音乐会耳塞!

音乐会耳塞会均匀降低全频谱的音量,而普通耳塞会过度削弱高频部分。(其实我觉得有点过度营销,实际上高频部分肯定是有损失的。但是为了听力健康还是值得的!)

由于我不知道这件事,音乐会之后耳朵听见的所有声音,自带破音效果器,睡了一晚上才恢复。

VIP 体验

音乐会的票价真的很便宜。普通票只有 40 美元,能够参与试音、提前买 merch、还能有跟他们互动的 VIP 体验票一张大约 130 美元。

参加 VIP 体验的大概有三四十人的样子。我跟旁边一个带着一个大钹片来的哥们儿聊了几句。他白天程序员,晚上参加正儿八经的乐团,还时不时出国演出的那种,是个妥妥的半职业音乐人。他是从邻州开车 6 个小时赶来听音乐会,半夜还要赶回去第二天好去上班!

生平第一次去乐队的音乐会,连基本流程都不清楚,更别提 VIP 体验大概是什么样了。结果是我买完了 merch 就走开,完全不知道买东西的时候就是互动的机会,啊~!还好经工作人员提醒,才没有错过合影的机会!

(跟活人见面啦,又激动又魔幻!)

(跟活人见面啦,又激动又魔幻!)

(入手了谜之可爱动物的签名衫。后来才知道这是新专辑的吉祥物 Beagle。不过到现在还在后悔没有买黑胶唱片~😭)

(入手了谜之可爱动物的签名衫。后来才知道这是新专辑的吉祥物 Beagle。不过到现在还在后悔没有买黑胶唱片~😭)

音乐会开场

Dirty Loops 并不算是一个顶流的知名乐团,所以到很后来票都没有卖完。我是在开演前一个月才知道他们会来家门口演出,居然还买到了 VIP 票。不过入场以后才发现,来的人还是非常多,基本满场了~

(原本因为第一次害羞,想花大价钱买二楼 balcony 坐票的。幸亏没有买!现场乐团演出,一定是要在前面站着才是正确的打开方式啊!)

(原本因为第一次害羞,想花大价钱买二楼 balcony 坐票的。幸亏没有买!现场乐团演出,一定是要在前面站着才是正确的打开方式啊!)

(谜之舞台背景 My Little Pony?舞台上边的建筑装饰格调好高啊~)

(谜之舞台背景 My Little Pony?舞台上边的建筑装饰格调好高啊~)

音乐会菜鸟原以为时间一到,Dirty Loops 就开始表演了。其实一开始会先有一个不那么知名的小乐队来「开场(opener)」。给这次音乐会开场的乐队叫 m.e.h.,主唱是一个很有范儿的黑美眉,声线很好。水平虽然的确 meh,但是台下给予了非常热情的支持和鼓励!(给 Dirty Loops 开场的压力应该很大吧,原因后叙~)

(不巧的是,开场的时候音响系统一直坏掉,主唱使了很多劲儿圆场,台下也有很多的鼓励和支持。气氛非常棒!)

(不巧的是,开场的时候音响系统一直坏掉,主唱使了很多劲儿圆场,台下也有很多的鼓励和支持。气氛非常棒!)

正式演出开始!

音乐会从晚上 7 点开始,到了晚上 9 点,终于轮到 Dirty Loops 登台了!

虽然响起的是早就熟悉的音乐,但一直在视频里看见的 2D 乐团变成了 3D 在台上走在走去,激情演出,这种真人现场版与流媒体的体验好像是来自两个不同的宇宙!

(能根据我穿的衣服找到我在哪里吗?——就在全场最前排最正中的位置!第一次参加的音乐会居然就是一场空前绝后的体验!)

(能根据我穿的衣服找到我在哪里吗?——就在全场最前排最正中的位置!第一次参加的音乐会居然就是一场空前绝后的体验!)

一开始我还经常举着手机录像拍照,但越到后来我越觉得,一辈子能有几次能够在全场最完美的站位欣赏现场版的 Dirty Loops 音乐会呢?不用全人全心去记录,反而透过屏幕把眼前的 3D 演出变回 2D 来欣赏,也太不值得了。大声跟唱,用力欢呼,那才是现场音乐会嘛!

(三个瑞典皇家音乐学院的高材生,每一个都是世界级大师的水平——键盘与主唱 Jonah Nilsson、鼓手与创团人 Aaron Mellergård、贝斯手 Henrik Linder)

(三个瑞典皇家音乐学院的高材生,每一个都是世界级大师的水平——键盘与主唱 Jonah Nilsson、鼓手与创团人 Aaron Mellergård、贝斯手 Henrik Linder)

演出的中间,Henrik 问了一个巡回演出每一站都要问的问题:

Any musicians? Raise your hand if you are a musician.

全场几乎都举起手来……看来 Dirty Loops 音乐果然是太宅了😂大家耳朵都很刁钻,真是为难开场的乐队了~

体会

- 买票前担心好多,担心自己一个人像个呆瓜,担心自己太宅也没有长头发可以甩来甩去,担心自己站在人群里不知所措……事后证明这些都是傻到家的想法。自己喜欢的音乐会,去了一定超开心!

- 一定要记得戴音乐会耳塞!一定要记得戴音乐会耳塞!一定要记得戴音乐会耳塞!(重要的事情重复六遍)

- 现场可以照几张相,不过录像的话感觉没有什么回忆价值。千万不要在现场音乐会里盯着 2D 屏幕,不值票价!

- Dirty Loops is the BEST!!

(难忘的一晚~对了,左二是巡回演出中顶替 Jonah 的键盘手,好像叫 Chris 吧)

(难忘的一晚~对了,左二是巡回演出中顶替 Jonah 的键盘手,好像叫 Chris 吧)

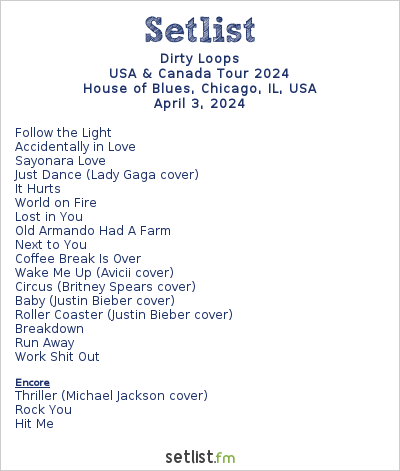

附:演出的歌单

(有三片绿叶子的红薯怪)

(有三片绿叶子的红薯怪) (叶子被烧没了的「烤」红薯怪,升级了~)

(叶子被烧没了的「烤」红薯怪,升级了~) (哇,这里有可以回复 HP 的温泉耶!)

(哇,这里有可以回复 HP 的温泉耶!) (HP 全回复!……为什么有一种意料之中又意料之外的感觉🤣)

(HP 全回复!……为什么有一种意料之中又意料之外的感觉🤣) (在猪头军入侵后的三年,家家户户装上了「仅发出怪异光芒就能让人倍感幸福」的 Happy Box……没有一句说教的游戏,却又在狠狠拷打现实世界中的荒诞)

(在猪头军入侵后的三年,家家户户装上了「仅发出怪异光芒就能让人倍感幸福」的 Happy Box……没有一句说教的游戏,却又在狠狠拷打现实世界中的荒诞)